Juan Pedro Arocena.-

Pequeña en la enorme batalla cultural que se nos presenta a diario, pero victoria al fin. Me refiero al pedido de disculpas de Mario Bergara. Si su tuit fue o no una estrategia electoral para ganar minutos de micrófonos, es algo intrascendente. Lo importante, es que enfocó un acontecimiento humano desde la perspectiva de clase y tuvo que recular a pesar de poner de manifiesto en su texto, un clasismo muy edulcorado. Bergara no condena y hasta podríamos decir que patrocina “los recelos de clase y también (la) consciencia de las diferencias de clase” pero cercena el razonamiento doctrinal al atajarse diciendo que “no hay ni debe haber odio ni grieta.” Un discurrir muy propio de esta era posmarxista en donde se insiste en lo táctico estratégico sin tener claro el punto de llegada porque la brújula comunista colapsó.

En el marxismo clásico la conciencia de clase es consecuencia de un axioma anterior: el proletario no tiene futuro, ni posibilidad de progreso alguno dentro del modo de producción burgués. Debe tener conciencia de clase para organizarse con los otros proletarios y levantarse contra la dominación de su enemigo de clase: la burguesía. La lucha y el odio de clases son necesarios porque es también necesario exterminar a la burguesía en el camino hacia la sociedad comunista.

Ahora bien, si aceptamos que el comunismo fracasó y seguimos deseando el progreso de los más pobres, la estrategia cambia radicalmente de naturaleza. No consistirá más en la lucha de clases sino en la movilidad social ascendente (que en Uruguay es excelente), entendiendo como tal, el grado de permeabilidad que cada sociedad ofrece al progreso de los sectores menos favorecidos. En ese orden, la conciencia de pertenencia a una “clase” y los “recelos” hacia las restantes son contraproducentes. Las situaciones menos favorecidas no deben ser vistas como “diferencias de clase” infranqueables sino como hitos de superación mediante el esfuerzo personal, el estudio, el trabajo, la especialización productiva. La mejora del salario vendrá de la mano de la mayor productividad del trabajo y ésta de la innovación y la inversión que realicen los poseedores de capital, con lo que el progreso de la sociedad toda depende en última instancia de relaciones de colaboración. Los intereses contrapuestos (que los hay, como en toda relación de mercado) se dirimen en la negociación (que para favorecer un clima de reinversión debe ser lo menos conflictiva posible) y de allí en adelante hay una alianza y no una lucha irreconciliable.

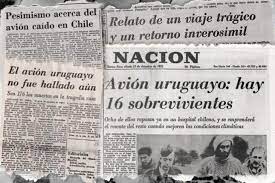

El año 1972 fue tremendo en Uruguay. El primer día de Enero (Bordaberry no había asumido aún) el MLNT declaró la guerra al gobierno, la que concluyó ese mismo año con la derrota de la guerrilla en el campo militar. La sociedad uruguaya crispada al extremo veía descaecer su proverbial democracia. En ese contexto, tras los muros de yerba de los comités de base, la supervivencia en los Andes se analizó bajo el crisol del carácter de clase con el que el marxismo evaluaba todo acontecimiento humano. Y se hizo explícitamente, sin relativismos ni sentimientos de culpa. Según los manuales del marxismo que monopolizaban el discurso en las bases del FA, los sobrevivientes de los Andes eran integrantes de la oligarquía en momentos en que el país se debatía a muerte entre “oligarquía-pueblo”. No se podía permitir que una hazaña que provocaba admiración a los 4 vientos se convirtiera en un factor de cohesión nacional bajo el liderazgo de unos “oligarquitos”. Se llegaba a decir que lograron lo que lograron porque de niños no habían sufrido desnutrición infantil, con lo que la mezquindad del análisis de clase lograba introducir el odio en un acontecimiento que se vivía como una gran proeza nacional.

Por eso lo de la pequeña victoria. Si Bergara tiene que pedir perdón por su media tinta… ¡si habremos progresado.! Pero no es oro todo lo que reluce. El odio quedó atrás, con su reguero disolvente y su inconducente finalidad. Nos dejó como peludo de regalo el resentimiento. Hay quienes se han propuesto seguir fogoneándolo.