Por Héctor J. Zarzosa González *–

Eran las 12:33 de un soleado mediodía cuando el milagro energético español mostró su costado más frágil. Aquel 28 de abril de 2025, mientras los paneles fotovoltaicos -los mismos que habían llevado el precio de la luz a mínimos históricos de 18€/MWh- trabajaban a pleno rendimiento generando un récord del 62% de la demanda eléctrica nacional, ocurrió lo impensable. En apenas cinco segundos, el sistema perdió 15 gigavatios, el equivalente a desconectar de golpe toda la energía consumida por Andalucía y Madrid juntas.

Eran las 12:33 de un soleado mediodía cuando el milagro energético español mostró su costado más frágil. Aquel 28 de abril de 2025, mientras los paneles fotovoltaicos -los mismos que habían llevado el precio de la luz a mínimos históricos de 18€/MWh- trabajaban a pleno rendimiento generando un récord del 62% de la demanda eléctrica nacional, ocurrió lo impensable. En apenas cinco segundos, el sistema perdió 15 gigavatios, el equivalente a desconectar de golpe toda la energía consumida por Andalucía y Madrid juntas.

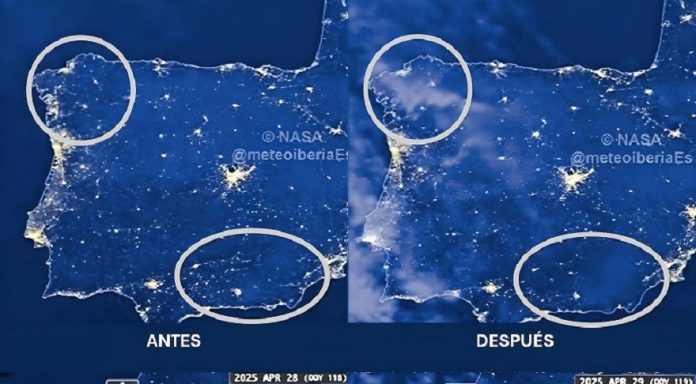

El colapso comenzó en Badajoz, donde los 8.400 MW solares de la provincia -suficientes para alimentar a 4 millones de hogares- saturaron una red diseñada para otra era energética. Los transformadores, incapaces de gestionar tanta energía intermitente, fallaron en cascada. La frecuencia de la red se disparó a 50.8 Hz y, como fichas de dominó, fueron desconectándose 3.200 instalaciones fotovoltaicas y 47 parques eólicos.

Lo que siguió fue un caos de dimensiones épicas. En Barcelona, los semáforos apagados convirtieron la Diagonal en un estacionamiento gigante. En la fábrica de SEAT en Martorell, los robots se paralizaron con las puertas de 3.000 coches a medio soldar. Los hospitales activaron sus generadores diésel -a un coste de 450€/MWh, 25 veces más caro que la solar que acababa de fallar- mientras las clínicas periféricas cancelaban 1.200 intervenciones quirúrgicas.

En Madrid, la situación no fue menos dramática. La Gran Vía, normalmente vibrante y llena de vida, se convirtió en una escena de caos y confusión. Los trenes del metro se detuvieron en medio de los túneles, dejando a miles de pasajeros atrapados en la oscuridad y el calor sofocante. Se estima que más de 10.000 pasajeros quedaron atrapados en los trenes durante horas. Los ascensores de los rascacielos se paralizaron, atrapando a decenas de personas entre plantas. En el aeropuerto de Barajas, los vuelos fueron cancelados y los sistemas de navegación quedaron inutilizados, provocando un caos aéreo sin precedentes.

Se cancelaron 334 vuelos de los 6.000 programados para el día, afectando a miles de viajeros. Los hospitales de la capital, al igual que en otras ciudades, tuvieron que recurrir a generadores de emergencia, pero no todos estaban preparados para una demanda tan alta, lo que llevó a la suspensión de tratamientos críticos y cirugías urgentes. Se estima que más de 500 intervenciones quirúrgicas fueron retrasadas debido a la falta de energía estable. El 112 de la Comunidad de Madrid gestionó 3.139 expedientes entre las 12:30 y las 20:30 horas, de los cuales 292 requirieron la intervención de los bomberos. Además, el SAMUR realizó casi 170 intervenciones, principalmente por patologías respiratorias y crisis de ansiedad.

Mientras, en los hogares, los españoles redescubrían la paradoja de su transición energética: aunque el país contaba con 32.4 GW fotovoltaicos instalados (el 25% de toda Europa) y los precios mayoristas habían caído un 60% desde 2021, la red no podía garantizar lo más básico: luz estable.

Y si ahora echamos cuentas de lo sucedido, se estima que el coste del apagón asciende a 1.200 millones de euros (el equivalente al presupuesto anual de 8 hospitales grandes). Los hogares con autoconsumo son 1.8 millones, pero solo 300.000 con baterías. La interconexión con Francia ofrece 2.8 GW operativos, frente a los 6 prometidos para 2020. Y en cuanto a la energía nuclear operativa, hay 7 reactores (5.5 GW) que evitaron el colapso total al aportar el 22% de la demanda nocturna.

El ministro de Energía admitió lo que muchos técnicos sabían: “Teníamos el coche más rápido de Europa, pero con frenos de los años 90”. La referencia al cable submarino del Golfo de Vizcaya -3.2 GW prometidos desde 2002 y aún en papel- era obvia. Mientras Alemania intercambia 23 GW con sus vecinos, España sigue siendo una isla energética.

A las 20:17, cuando el 85% del suministro se había restablecido, el debate ya ardía: ¿Era hora de replantear el calendario de cierre nuclear (2035 para la última central)? ¿Merecía la pena mantener plantas de gas como respaldo aunque disparasen el precio a 120€/MWh en invierno? Los datos eran contundentes: Sin nuclear, las emisiones del sector eléctrico aumentarían un 18%; sin almacenamiento, cada GW adicional de solar podría ser un nuevo riesgo; y, sin interconexiones, seguiríamos quemando gas cuando Francia tiene excedente nuclear barato.

Aquel mediodía de abril dejó claro que la energía más barata es inútil si no llega de forma estable a los enchufes. Y que un país que fue pionero en energías limpias puede convertirse en advertencia si olvida que la transición necesita cables, acuerdos y, sobre todo, realismo.

La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿Fue esto un accidente puntual o el primer aviso de una crisis mayor? Mientras el gobierno acelera los proyectos de hidrógeno verde y Bruselas revisa las ayudas para almacenamiento, los españoles han aprendido una lección amarga: por mucho sol que tengamos, la luz no es gratis cuando desaparece.

*Perfil del autor

Héctor J. Zarzosa González es Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y cuenta con diversas maestrías, entre ellas un doble MBA y otra en Project Management Internacional.

Es Director Técnico del Grupo Corporación Marítima Lobeto Lobo.

Es Diplomado en Docencia Universitaria, autor de importantes publicaciones, y ejerce además como director de diferentes planes formativos, siendo docente en diversas universidades como la UPM, la Universidad de Alcalá o la Universidad San Francisco de Quito.