La húmeda y lúgubre caverna socavada por el pasar de los siglos sobre la base de aquellos cerros, semejaba un enorme bostezo en la ladera del Oriente; los primeros hombres habían comenzado a arribar al lugar sagrado desde muy temprano, casi desde el alba.

La húmeda y lúgubre caverna socavada por el pasar de los siglos sobre la base de aquellos cerros, semejaba un enorme bostezo en la ladera del Oriente; los primeros hombres habían comenzado a arribar al lugar sagrado desde muy temprano, casi desde el alba.

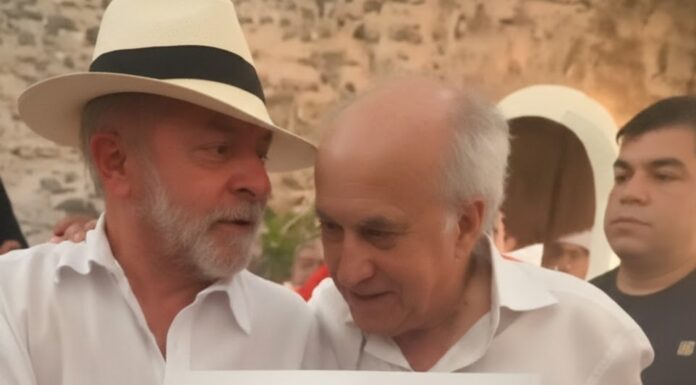

Uno a uno fue llegando con sus morrales gastados, con sus sandalias polvorientas, recargados en sus espigados pero resistentes báculos. Al tiempo que se acercaban y eran reconocidos por sus pares, se fundían en apretados e interminables abrazos; hacía más de un año y medio que no se veían.

Pronto estaban todos, el Gran Maestre, el primero entre sus iguales y el consejo de ancianos, sus diáconos, los preceptores y los guardianes.

El día transcurrió signado por el intenso trajinar de las autoridades, de los responsables del evento que tendría lugar a la entrada de la gran caverna durante aquellas tres noches tan especiales, donde sus creencias marcaban el fin de un tiempo para dar lugar al renacimiento, al resurgir de uno nuevo. Para ellos, una especie de iniciación. Era el cambio de estación y tal como sucedía desde la oscuridad de los tiempos, una vez más la caverna volvía a la vida para recibir a hombres y mujeres de los más diversos parajes y costumbres.

Los leños para las grandes hogueras, las vasijas para las ofrendas, el pan, el agua miel y el muérdago… Todo debía estar en su lugar pronto para ser utilizado a su tiempo, nada debía faltar, eso era considerado una falta grave, pues para estos sacerdotes las noches donde esta ceremonia se desarrollaría, debían ser un regalo para los espíritu y corazones de todos aquellos integrantes de las diferentes familias, quienes seguramente, y desde los lugares más distantes, se convocarían, amén del prestigio que implicaba poder conectarse con las diferentes deidades que también acudirían a tan notable cita.

Tres tiempos después de la partida del dios Lugh, los planetas estarían alineados y aguardando a que los hombres alzaran sus brazos para redimensionar su pequeñez, esperando escuchar las invocaciones, las solicitudes de permiso, las consideraciones hacia ellos.

Al promediar la mañana comenzaron a levantarse los primeros campamentos conformados por los más disímiles grupos humanos llegados desde el otro lado de la planicie; cuando la claridad del día ya casi tocaba a su fin, todo el espacio entre el mágico cerro y los bosques cercanos, bordeando el ancho río Awen y el amplio valle de la Roca Morada, y tal vez más allá, estaba poblado de toscas tolderías erigidas con ramas, rocas y pieles.

Durante el tiempo en que duraran los rituales previstos, estaba prohibido entablar querellas, embriagarse o iniciar pleitos que pudieran desembocar en una matanza. Dichas prohibiciones se extendían por mandato de los dioses, hasta siete ciclos completos después de finalizado el evento, a fin de darle tiempo a todos de volver a sus tierras.

Cuando la hora fue dada y pasados los tres tiempos requeridos y en la certeza de que Lugh dormía, comenzaron los rituales más sentidos; las acaloradas invocaciones a las deidades de la tierra y del fuego, del aire y del agua para que permitieran abrir las puertas a la comprensión de las cosas de la vida, de la existencia misma.

Acto seguido, y en la seguridad de que los permisos habían sido concedidos, el Gran Maestre y sus ayudantes consagraron cada circulo de piedra en torno al cual los participantes se habían ido convocando, transformándolos de meros círculos pétreos, en significativos templos a cielo abierto, para enseguida dar inicio a una multitudinaria sesión de meditación; todos tomados de las manos, quienes no tenían a quien asirse, apoyaban su mano en el hombro de quien tenía adelante.

Padres y madres, hijos e hijas, esposos; parientes, vecinos, amigos y enemigos. Un momento único e irrepetible, pues en la reunión no había armas, ni perros fieros ni reclamos…La paz se había instalado en el lugar, aunque fuera por unos días.

Padres y madres, hijos e hijas, esposos; parientes, vecinos, amigos y enemigos. Un momento único e irrepetible, pues en la reunión no había armas, ni perros fieros ni reclamos…La paz se había instalado en el lugar, aunque fuera por unos días.

Las palabras quedas, medidas y profundamente atinadas del Gran Maestre, respaldadas por los acordes armoniosos de los instrumentos de viento, iban colocando a los participantes en un profundo estado de quietud, tranquilidad y armonía interior; los ojos entre cerrados, la salmodia apenas balbuceada por cientos de bocas, pero repetida incontables veces, iba sumiendo a cada individuo en ese estado donde el sacerdote ya no cuenta y uno puede transformarse en el directo intermediario de uno mismo, donde uno se desnuda a sí mismo y verdaderamente comienza a auto conocerse porque la situación permite la apertura del templo interior, diluyendo irremediablemente toda censura.

Finalizada esta esperada instancia donde la gente se veía ligera, limpia y de mirada diáfana por haber podido dejar a la vera del camino los pesados morrales cargados de sus miserias interiores, los diáconos, sacerdotes de menor jerarquía, ayudantes del Gran Maestre, comienzan a encender las hogueras, primero la principal y después las restantes y así por todo el perímetro donde había clanes reunidos.

Con los rostros desfigurados por el alocado danzar de las llamas que se alzaban hacia el oscuro cielo, los ancianos del consejo comenzaron a relatar con profunda y potente voz, viejas historias, mientras discurrían lentamente entre los fogones. Leyendas de acá y de allá, gestas heroicas, enfrentamientos crueles, caída y resurgimiento de hombres y reinos y con ellos los diferentes dioses, todo lo cual conformaba el cúmulo de tradiciones de esos pueblos que aunque llevaban nombres diferentes, como diferentes eran sus maneras de vestirse o construir sus moradas, llevaban la misma sangre y eran hijos de la misma tierra.

Así pasó la primera noche y la segunda. Invocaciones, meditación y narraciones.

La gente esperaba con ansias que algún anciano se acercara a su hoguera y mientras relataba alguna leyenda, se quedara unos instantes allí restregando sus manos para mitigar el frio; era ese un momento muy ansiado y sobretodo, disfrutado por quienes recibían aquella fugaz visita, a la cual tomaban como una bendición.

La última noche después de la consabida meditación guiada, y de las palabras de despedida de los diferentes actores, todos ellos provenientes de los más diversos clanes y familias, el Gran Maestre pedía a los dioses y diosas para la protección de todos sus hijos, del ganado, de sus casas y por un feliz retorno a sus tierras, para inmediatamente proceder al hermoso ritual de compartir el pan y el agua miel; que nadie aquí conozca jamás lo que es el hambre, que nadie aquí sepa jamás lo que es la sed…Y así todos comían del mismo pan y bebían de la misma vivificante bebida, haciendo que se sintieran un poco más hermanados.

Una vez iniciado este ritual y mientras se iba desarrollando, los ancianos procedían a dar audiencias dentro de la gran caverna, a los hombres y mujeres aspirantes a formar parte del magno grupo, considerado ello un altísimo honor, tarea de gran responsabilidad y mucho estudio.

A media mañana del día siguiente en la amplia zona donde había tenido lugar el grandioso evento, sólo quedaban vestigios de hogueras, restos de comidas, algunos utensilios olvidados y la soledad de un entorno que por tres noches había sido mágico, místico y profundamente pacificador de un enorme grupo de hombres, esencialmente guerreros, quienes habían recorrido largas distancias para estar allí, junto a sus amigos y junto a sus enemigos, comiendo y bebiendo en paz, alejados por tres noches de las guerras, de las tragedias, olvidando las miserias y abrevando de la sabiduría de los iniciados para poder así, comprender mejor la naturaleza de sus dioses y diosas al tiempo que entender sus vidas.

En tiempos de celulares, de PC, de WhatsApp y de hologramas; en tiempos donde nos inventamos una personalidad para la pantalla y la interacción con personas a través de la web y nos la creemos a pie juntillas porque carecemos del valor o la preparación para mirarnos a los ojos, sumiéndonos cada día más en la voraz mentira; en tiempos de la comunicación que abruma y como contra partida de la más brutal soledad, angustia y frustración; en tiempos en que la caja boba nos va devorando lenta pero permanentemente, idiotizándonos, alienándolos, minimizándonos, desarticulándonos, disgregándonos, haciéndonos marchar a tientas y cada vez más dependientes de un cerebro artificial; en tiempos del plástico y las siliconas, de los chips y las fibras ópticas, de los satélites, los drones, los robots. En tiempos de las tantas y tantas cosas que aún no he aprendido o no he podido ver o conocer, el relato arriba expuesto sólo pretende recordarnos hermanos del S. XXI, que sólo los rituales más fuertes, los de interconexión espiritual, los de interacción de auras, donde las almas no tienen otra opción que mostrarse tal cual son, habrán de hacer que no perdamos identidad como seres humanos, como gente que sufre, vive, ríe, procrea, enferma, sana, lucha o muere, pero en comunidad, junto a los suyos.

No es necesario embarcarse en complicados rituales en medio de una selva o en la cumbre de una montaña para sentirse humano, sólo no permitamos que los rituales que aún nos van quedando como la mesa de los domingos en la casa de los padres o los abuelos, o una reunión casual cualquier día de la semana, o la reunión de amigos sin tecnología en ella, que nos distraiga y nos aleje, nos hagan sentir cada vez más solos, más individualistas, más solitarios y por ende, a la larga más vacíos, pues una máquina está diseñada para darnos respuestas, pero no para abrigarnos en un abrazo fraterno; una máquina podrá resolvernos un problema de índole intelectual o estructural, pero jamás podrá trasmitirnos la contención de un llanto compartido o la cálida palabra surgida desde el corazón.

No perdamos entonces la hermosa, la magnífica oportunidad que la vida aun nos concede de seguir siendo seres humanos de verdad, como dijo alguien, sonríe, yo invito la vuelta.

José Luis Rondán